Semillas del silencio

La Inclusa de Madrid: historia de los niños invisibles

Madrid es una ciudad de plazas y pasajes, de palacios y tabernas, de torres doradas y callejones oscuros. Es la ciudad del estruendo y del rumor, de la proclamación y del secreto. Sin embargo, como toda gran ciudad, ha sido durante siglos fábrica de historias y trituradora de biografías. Junto a los fastos de la Corte, la fiebre de las revoluciones o el bullicio de las verbenas, miles de vidas se han perdido en la más absoluta discreción. La Inclusa fue el lugar donde muchas de ellas comenzaban… y acababan sin haber empezado del todo.

A diferencia de los teatros, los cafés literarios, los mentideros o los mercados, la Inclusa no generó mitología. No tiene una zarzuela. No tiene una leyenda urbana. No es un punto de encuentro. Fue, más bien, un espacio de evacuación emocional. Un lugar silencioso, casi invisible, donde se hablaba bajito, se lloraba en silencio… y se giraban tornos. Allí se depositaban los restos del conflicto entre moral y necesidad. Entre la honra y la carne. Entre el mandato de la maternidad y la realidad de la miseria. Una grieta en la fachada brillante de la capital.

Durante más de cuatro siglos, desde sus orígenes en el siglo XVI hasta su transformación en el siglo XX, la Inclusa de Madrid estuvo ahí. Siempre cerca… pero nunca en el mapa simbólico de la ciudad. Siempre necesaria… pero nunca reconocida. Porque no hay nada más incómodo para una sociedad que enfrentarse a los hijos que produce pero no reconoce.

Hoy, su historia nos permite recuperar la memoria de cientos de miles de niños que pasaron por sus muros. Niños sin apellido, pero no sin historia.

Siglos XVI al XVIII: entre la caridad cristiana y el castigo moral_

Hablar de infancia en la historia es, en cierto modo, hablar de un concepto difuso. Durante siglos, los niños no fueron considerados sujetos plenos de derechos ni portadores de una identidad social propia. Eran, más bien, adultos en potencia: cuerpos pequeños con funciones asignadas, obligaciones familiares, futuro incierto y —en demasiados casos— un destino cruelmente predeterminado. La infancia como etapa vital protegida es, en realidad, una invención moderna.

En ese contexto, los niños huérfanos, abandonados o simplemente pobres constituían el último escalón de la escala social. Su existencia oscilaba entre la caridad y la negligencia. Y cuando decimos caridad, conviene recordarlo: no hablamos de derechos, sino de gestos voluntarios, ocasionales, a menudo simbólicos. Una limosna, un mendrugo, una oración.

Los primeros intentos de dar respuesta estructurada a esta infancia desprotegida surgen en el sur de Europa: Milán, Montpellier, Marsella, Florencia, Lérida… ciudades donde la Iglesia y algunas corporaciones urbanas comenzaron a establecer casas de misericordia, espacios híbridos entre hospital, hospicio y cárcel, donde se acogía a pobres, enfermos, vagabundos, mujeres solas… y sí, también niños. Eran lugares de amparo, pero también de control. Lugares donde la compasión convivía incómodamente con el castigo y la moral pública.

En Madrid, estos esfuerzos institucionales llegarían algo más tarde, pero beberían de las mismas fuentes. El modelo benéfico-asistencial fue adoptado con naturalidad por una monarquía católica que entendía la protección del débil como una obligación piadosa… aunque siempre subordinada al orden, la honra y la jerarquía.

El niño abandonado no era simplemente una víctima de la pobreza: era, ante todo, una señal de pecado. Así lo entendía buena parte del pensamiento eclesiástico y social del Antiguo Régimen. Los expósitos eran hijos del vicio, nacidos fuera del matrimonio, fruto de la lujuria, la violencia o la miseria moral. De ahí que la asistencia que se les brindaba tuviera un fuerte componente expiatorio.

La preocupación por los expósitos comienza a institucionalizarse tímidamente en los siglos XVI y XVII, aunque su volumen real empieza a dispararse en el siglo XVIII, en parte como efecto paradójico del “humanitarismo” ilustrado. Las inclusas —esas casas donde se recibía, criaba y cristianizaba a los niños abandonados— aparecen como una solución piadosa, pero se convierten rápidamente en una vía de escape social: un modo “legal” y moralmente aceptado de deshacerse de un hijo indeseado.

La historia del abandono infantil en esta etapa no puede leerse solo en clave institucional. Es, sobre todo, el reflejo de un tejido social roto, donde la pobreza, la desigualdad de género y la falta de redes de apoyo familiar convirtieron a miles de mujeres en protagonistas involuntarias de una tragedia repetida. Y a miles de niños, en sombras sin nombre.

El siglo XVIII y los tornos: luces ilustradas, sombras infantiles_

El siglo XVIII se suele describir como el siglo de las luces, el de la razón, el progreso, la ciencia. Pero incluso bajo el esplendor de la Ilustración, hay rincones de sombra que se resisten a ser iluminados. Uno de ellos, sin duda, fue el destino de la infancia abandonada.

Madrid, al igual que otras capitales europeas, vivía en este siglo una creciente tensión entre el discurso ilustrado y la realidad social. La modernización del pensamiento y del Estado se abría paso con reformas, censos, academias y pragmáticas reales, mientras las calles seguían viendo pasar a mendigos, mujeres desahuciadas y niñas embarazadas a las que nadie quería mirar. Entre los escombros de esa contradicción, crecían —o morían— los niños sin apellido.

En medio de esa marea humana, el fenómeno de los “expósitos” se convirtió en una de las grandes paradojas del reformismo borbónico. Por un lado, la administración de la monarquía pretendía racionalizar la caridad, organizar los hospitales, profesionalizar los oficios sanitarios. Por otro, las cifras de niños abandonados crecían sin control, especialmente en las grandes ciudades. Las inclusas, lejos de aliviar el problema, se convertían en indicadores de su profundidad.

Los ilustrados, que abogaban por una sociedad más ordenada y eficiente, se enfrentaban a una realidad que los desbordaba: niños arrojados a las puertas de iglesias, dejados en portales, depositados en los tornos distribuidos por toda la ciudad sin nombre, sin ropaje, sin más patrimonio que una nota mal escrita y alguna medallita religiosa como único vínculo con su madre. A veces ni eso.

La Inclusa de Madrid vivió en esos años un auge amargo. El número de ingresos se disparó —en parte porque ahora había una vía institucional para el abandono, lo que paradójicamente lo fomentaba— y con él, también, la tasa de mortalidad.

Lo que comenzó como caridad, pronto mostró sus límites. La saturación de las inclusas, la falta de medios, la escasa formación del personal, la precariedad de las amas de cría… todo ello hizo que, en muchas ocasiones, estos lugares se convirtieran en antesalas de la muerte. Muchos niños morían antes de cumplir su primer año de vida, víctimas del abandono dentro del propio sistema que debía protegerlos.

No era únicamente un problema de medios, aunque estos escaseaban. Era también un reflejo de una cultura que seguía viendo al niño expósito como un ser “inferior”: producto del pecado, de la inmoralidad, de la debilidad femenina. El estigma lo impregnaba todo. Lo que debía ser una institución de amparo, no pocas veces se convertía en una maquinaria de clasificación moral. Se atendía al niño, sí, pero desde una óptica de redención. Su mera existencia era un problema que había que reconducir, purificar, enmendar.

A pesar de todo, hay que reconocer que en este siglo empezaron a gestarse importantes cambios favorables a las condiciones de los niños expósitos. Pero el camino fue lento. Muy lento. Las inclusas seguían siendo lugares de supervivencia mínima, no de infancia digna. Los libros de registro dan fe de ello: entradas y salidas, bautismos, muertes, entregas. Nombres inventados, vidas brevísimas, cuerpos diminutos marcados por el desamparo.

Así avanzaba el siglo XVIII madrileño: entre la racionalidad de los ministros ilustrados y la desesperación muda de las madres que dejaban a sus hijos en la noche. En esa tensión, la Inclusa de Madrid empezó a consolidarse como símbolo: de caridad institucional, sí; pero también de culpa colectiva, de silencios sociales, de estructuras que preferían acoger niños abandonados… antes que evitar que fuesen abandonados.

La Inclusa no era aún un espacio de derechos. Era un espacio de contención. Un intento de poner orden —y algo de consuelo— a una realidad rota que, con todas sus contradicciones, intentó dar respuesta a lo más básico: el derecho de un niño a vivir.

Nacer para ser olvidado: primeros pasos de la Inclusa de Madrid_

A veces, la historia de una ciudad se puede resumir en una imagen: una madre que desaparece entre las sombras tras dejar a su hijo en un torno; un infante sin nombre, envuelto en un trapo bordado con iniciales que no volverá a oír; un religioso que registra una nueva vida con la frialdad de quien anota una estadística más. Y, en el centro de esa imagen, una palabra: Inclusa.

La Inclusa de Madrid no surgió de una ley, ni de un decreto real, ni de un plan ilustrado. Surgió, como tantas cosas en el Antiguo Régimen, de una mezcla de devoción, miedo y necesidad.

Corría el año 1563, y en las inmediaciones de la Puerta del Sol, el corazón palpitante de una ciudad aún en crecimiento, se fundaba la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y las Angustias. Impulsada por la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, la cofradía no nació con la idea explícita de acoger a niños abandonados, sino con el propósito más amplio —y piadoso— de recoger a los convalecientes y a los enfermos sin familia tras su paso por los hospitales de la villa.

Pero la realidad se impuso pronto. A los pies de iglesias y conventos, en los márgenes de caminos y plazas, aparecían recién nacidos, expósitos —literalmente, “puestos fuera”—, víctimas del desamparo, de la pobreza o de la vergüenza social. ¿Qué hacer con ellos? ¿Quién los recogía? ¿Quién respondía por sus vidas?

La cofradía, instalada en el Convento de la Victoria, comenzó entonces a ampliar su labor. Ya en 1572, apenas una década después de su fundación, está documentada la existencia de un hospicio vinculado a dicha cofradía que acogía a huérfanos y niños abandonados. Pocos años más tarde, se adquieren una serie de inmuebles contiguos al convento, entre las actuales calles del Carmen y Preciados, para ampliar sus funciones asistenciales.

Hasta aquí, nada fuera de lo común. Cofradías así proliferaban en la España contrarreformista, celosa de canalizar la caridad bajo el amparo de la religión y la decencia. Pero el giro llegó con una historia tan singular que podría parecer leyenda… si no estuviera documentada.

El nombre que lo dice todo: la "Inclusa" como símbolo y eufemismo_

A veces, una palabra guarda en sí misma toda una época. Y pocas son tan poderosamente evocadoras como “Inclusa”. Pronunciarla es convocar la imagen de un torno girando en la noche, de una cuna sin madre, de una nota escrita con lágrimas. Es una palabra que suena a abandono, sí, pero también a refugio. A anonimato… y a esperanza.

Pero ¿de dónde viene realmente ese nombre tan singular? ¿Qué significa que Madrid, durante siglos, tuviera “una inclusa”, la Inclusa, como si no necesitara más definición?

Por esos años, los Tercios españoles combatían en Flandes. Durante la toma de la ciudad de Enkhuizen, un soldado madrileño, al entrar en una iglesia profanada por los conflictos de la guerra, encontró un cuadro abandonado. En él se representaba a una Virgen rodeada de ángeles, con un niño a sus pies. El combatiente, conmovido por la imagen, lo guardó entre sus pertenencias y, una vez en España, lo ofreció como presente al rey Felipe II.

El monarca, que era hombre de intensas devociones, no tardó en encontrarle destino. Donó el lienzo a la cofradía del Convento de la Victoria. Pero pronto surgió un problema lingüístico que acabaría haciendo historia: los madrileños no sabían pronunciar bien el nombre de aquella ciudad flamenca, Enkhuizen. ¿Enkuseen? ¿Enguisen? ¿Encusén? Nada. Era impronunciable.

Así que decidieron bautizar la imagen de otra forma. Fijándose en el niño representado a los pies de la Virgen, y en el hecho de que aquella cofradía acogía a criaturas desamparadas, empezaron a llamarla Virgen de la Inclusa. La palabra, derivada del verbo latino includere (encerrar, albergar, acoger en el interior), aludía a la función del espacio como refugio para los que quedaban fuera del sistema familiar. Inclusa como lo opuesto a ex-pósito: el que es dejado fuera, frente a quien es acogido dentro.

La denominación hizo fortuna. El cuadro fue entronizado y pronto se convirtió en objeto de fervor entre los fieles madrileños. Pero más aún, el nombre acabó devorando a la cofradía misma. Nadie hablaba ya de la Soledad ni de las Angustias. Todos se referían a “la Inclusa” y, por extensión, a todo el conjunto de espacios que gestionaban el ingreso de niños abandonados. De ahí pasó al imaginario colectivo. Madrid tenía “su” Inclusa. Y con el tiempo, otras ciudades españolas copiaron el término. Lo que había empezado como un apodo popular se transformó en un concepto institucional.

Pero no hay que equivocarse: el nombre no fue solo una fórmula piadosa. Encerraba —y aún encierra— una poderosa carga simbólica y política. Llamar “inclusa” a un espacio de acogida es reconocer, aunque sea de forma indirecta, que esos niños habían sido previamente excluidos. Que nacieron fuera de las normas sociales, morales, legales. Que necesitaban ser “incluidos” en algún tipo de comunidad, aunque fuese una artificial, institucionalizada, gestionada entre muros de piedra.

El nombre, además, tenía un tono casi eufemístico. No hablaba de “abandono”, ni de “orfandad”, ni de “vergüenza”. Hablaba de acogida. De inclusión. Como si pudiera disimularse el drama detrás del gesto compasivo. Como si bastara un cambio de palabra para endulzar la realidad. Y, en cierto modo, funcionó. La Inclusa se convirtió en un lugar ambivalente: símbolo del abandono, pero también de la redención posible. El sitio donde los niños entraban sin identidad… y podían, con suerte, salir con un nombre, un hogar, una vida.

Durante siglos, decir “la Inclusa” en Madrid era hablar de algo más que un edificio. Era nombrar una herida abierta, una institución necesaria y, sobre todo, una realidad que no se quería mirar directamente a los ojos.

Hoy, el nombre sobrevive como testimonio de una época, pero también como advertencia: porque cuando una sociedad necesita una inclusa… es porque ya ha fallado mucho antes.

Iglesia, Monarquía y nobleza: quienes sostenían (y silenciaban) la Inclusa_

Pocas instituciones resumen tan bien las tensiones del Antiguo Régimen como la Inclusa. En sus muros no solo se acogía a niños abandonados: también se cruzaban intereses espirituales, obligaciones políticas y gestos de noble compasión cuidadosamente dosificados. Porque si algo define la historia de la Inclusa de Madrid es que fue sostenida por una tríada de poder: la Iglesia, la Monarquía y la aristocracia. Cada una empujaba —o frenaba— según sus propios motivos. Y el niño expósito, siempre en el centro, siempre en la periferia. Callado, anotado, acogido. Pero también olvidado.

La Iglesia: caridad con censura

En sus orígenes, la Inclusa estuvo íntimamente ligada a la Iglesia. No podía ser de otra forma. Durante siglos, fue la institución eclesiástica la que monopolizó la asistencia a los pobres, enfermos y desamparados. Y los niños abandonados, desde luego, lo estaban en todos los sentidos. La acogida de estos pequeños fue vista desde el principio como un acto de misericordia cristiana… pero también como una misión espiritual: había que salvar sus almas del pecado original, asegurar su bautismo, protegerlos de caer en la tentación de la “degeneración” moral.

De ahí que los primeros objetivos de las inclusas no fuesen necesariamente garantizar la vida de los niños —aunque eso también importaba— sino cristianizarlos cuanto antes. Porque, como sostenía la teología dominante, morir sin bautismo era peor que vivir entre privaciones. La fe se anteponía a la supervivencia. Las almas, antes que los cuerpos.

A lo largo de los siglos XVII y XVIII, la Iglesia mantuvo un papel protagonista en la gestión ideológica —y muchas veces logística— de la Inclusa. Capellanes, monjas, amas de cría devotas, sacerdotes encargados de los registros… el entramado eclesial era omnipresente. Incluso en los rituales más simples —el baño de ingreso, la imposición del nombre, el rezo por los fallecidos— se respiraba liturgia. Y culpa.

Pero no todo era compasión. La Iglesia también fue garante del sistema de valores que convertía el abandono en una práctica vergonzante. El discurso del “hijo del pecado”, del “fruto del vicio”, del “castigo por la lujuria” convivía con la acogida. Acoger sí… pero sin dejar de señalar la falta moral. Así, el niño entraba en la Inclusa redimido, pero ya marcado: por el estigma de su origen, por la sospecha de su sangre.

El Estado: beneficencia organizada (y controlada)

Durante siglos, la Monarquía se limitó a tolerar y bendecir —a veces literalmente— las iniciativas caritativas de la Iglesia y de algunas cofradías. Pero a medida que avanzó el siglo XVIII y el Estado borbónico se afianzó como maquinaria administrativa, la caridad dejó de ser un gesto espontáneo para convertirse en política pública.

El rey Felipe II ya había otorgado una dotación inicial de 10.000 ducados para la Inclusa de Madrid, gesto que marcó un precedente simbólico. A partir de entonces, la Monarquía mantendría una relación ambigua con la institución: la usaba como escaparate de piedad y buen gobierno, pero sin llegar a asumir plenamente la responsabilidad de su sostenimiento.

Con el tiempo, especialmente en los siglos XVIII y XIX, el Estado comenzó a intervenir más activamente: inspeccionando cuentas, estableciendo reglamentos, fijando criterios de admisión y hasta determinando la edad en la que los niños debían salir del centro. La Inclusa se convirtió así en una pieza dentro del engranaje asistencial del Estado moderno, en el marco más amplio de la Ley de Beneficencia de 1849 y otras disposiciones similares.

Sin embargo, esta implicación estatal no significó mayor sensibilidad social. El enfoque seguía siendo profundamente paternalista y utilitario. Se trataba de evitar escándalos, de controlar a la población marginada, de prevenir males mayores. En otras palabras: la Inclusa era una forma de contener el desorden, no de enfrentarse a sus causas.

La nobleza: caridad de alta cuna

Y en esta ecuación, no podemos olvidar a la nobleza. Porque si hubo una clase social que convirtió la beneficencia en instrumento de prestigio y distinción, fue sin duda la aristocracia. Señoras de apellido ilustre, muchas veces sin descendencia, organizaban juntas benéficas, recaudaban fondos, inspeccionaban las instalaciones y se ocupaban —al menos sobre el papel— de mejorar las condiciones de los pequeños expósitos.

El caso más relevante es el de la Junta de Damas de Honor y Mérito, activa desde finales del siglo XVIII, y que asumió un papel fundamental en la reorganización y modernización de la Inclusa. Bajo su impulso, se mejoraron las condiciones higiénicas, se contrató personal médico (aunque mal pagado), se promovió la formación religiosa y moral de los internos y se incorporaron nuevas prácticas de seguimiento.

Estas damas nobles —algunas sinceramente comprometidas, otras quizá movidas por un sentido de deber social o conveniencia— fueron esenciales en la gestión cotidiana de la institución. Aportaban dinero, tiempo y visibilidad. Pero también reproducían un sistema de clases que colocaba a los niños de la Inclusa en el último peldaño: eran objeto de caridad, no sujetos de derechos.

Vidas que empezaban en el torno: rostros invisibles del abandono_

Antes de tener nombre, antes de ser bautizados, antes de ser siquiera mirados por alguien que no fuera su madre, estos niños llegaban a la Inclusa. A veces envueltos en una manta hecha jirones, otras con una nota escrita entre sollozos, otras… simplemente desnudos, con la piel aún húmeda de un parto reciente. Eran criaturas recién llegadas al mundo, pero ya expulsadas de él.

¿Quiénes fueron estos niños? ¿Qué historia traían consigo esos cuerpos tan frágiles que apenas sabían llorar?

Hijos del pecado

Muchos eran fruto de relaciones fuera del matrimonio. Hijos ilegítimos, nacidos de empleadas domésticas seducidas —o directamente forzadas— por los amos; de mujeres solteras sin recursos, de prostitutas, de jóvenes abandonadas por sus prometidos. En una sociedad donde la honra femenina era capital moral y moneda social, un embarazo sin marido podía significar el destierro familiar, la ruina, el escarnio. Y así, el torno se convertía en el último acto de dignidad posible: darle al hijo una oportunidad que la madre no tenía.

En los registros de la Inclusa, estas mujeres no aparecen por nombre. Pero sí se intuye su historia en los objetos que dejaban junto al niño: una medalla de la Virgen, un escapulario, una cinta bordada, un papelito con una frase escrita con caligrafía temblorosa —“Está bautizado”, “Llámese Luis”, “Su madre ruega que no le falte el pan”— incluso anillos o botones partidos en dos, cuya otra mitad conservaría la madre como “prueba” en caso de regreso.

Hijos de la pobreza

Otros expósitos no eran “abandonados” en el sentido literal, sino depositados temporalmente. Hijos de familias extremadamente pobres, que ante una crisis —un invierno duro, una viudedad, una enfermedad, un desahucio— dejaban a sus criaturas al cuidado de la Inclusa con la promesa de volver a por ellos. A veces lo cumplían. A veces no.

Estos niños llegaban ya algo crecidos: uno, dos, incluso cinco años. Algunos caminaban solos hasta la puerta, cogidos de la mano de un pariente; otros eran llevados en brazos, con una explicación rápida y un intento de justificar lo injustificable. La institución los acogía, los registraba y los alimentaba. Pero en su interior, eran niños que esperaban. Esperaban que alguien volviera. Y muchas veces, nadie volvía.

Hijos de la enfermedad

También había bebés que ingresaban tras nacer en centros sanitarios. Madrid contaba con hospitales específicos para “paridas clandestinas”, como el de los Desamparados, donde mujeres que querían ocultar su embarazo eran recibidas discretamente. Sus hijos eran derivados a la Inclusa nada más nacer.

Otras veces, procedían del Hospital de la Pasión (dedicado a enfermedades venéreas) o del de Antón Martín, donde las madres con dolencias cutáneas o infecciosas eran ingresadas y separadas de sus hijos. Si la madre sanaba, podía recuperar al niño. Si moría… el niño se quedaba en la Inclusa. Huérfano de madre, y muchas veces también de futuro.

Hijos del miedo

Y luego estaban los casos singulares, que iluminan el conjunto. Niños bien vestidos, con ropitas cosidas con mimo, con pequeños amuletos, incluso con cartas de recomendación. Eran los hijos no reconocidos de familias acomodadas, nobles o burguesas, que preferían entregar al niño a escondidas antes que desatar un escándalo familiar o comprometer un matrimonio de conveniencia.

Estos casos eran menos frecuentes, pero más documentados. A veces, los propios gestores de la Inclusa sabían —o sospechaban— quién estaba detrás de tal abandono. Pero callaban. Porque la Inclusa también funcionaba como válvula de escape de las hipocresías sociales. Permitía conservar las apariencias. Salvar la honra. Pagar el pecado con una limosna y una visita anual al confesionario.

En resumen, los niños de la Inclusa no venían de un solo lugar. Venían de la grieta. De ese espacio intermedio entre la norma y la necesidad, entre la moral y la supervivencia. Eran hijos del pecado, de la pobreza, de la muerte… pero también de la vida. Porque, pese a todo, alguien los dejó allí con la esperanza de que vivieran. Y en muchos casos, lo hicieron.

El torno: arquitectura del abandono y anonimato institucionalizado_

Si hubiera que elegir un objeto para simbolizar el abandono institucionalizado en la historia de Madrid, no sería un acta ni una lápida, ni siquiera una cuna. Sería un torno. De madera crujiente, giratorio, discreto. Sin rostro y sin voz, como muchos de los que pasaron por él. Un objeto tan simple como cargado de significado. Porque el torno no solo recogía niños: también recogía miedos, culpas y silencios.

La Inclusa madrileña, como muchas otras en España, contaba con uno —y a veces varios— tornos: dispositivos instalados en muros exteriores o interiores del edificio, compuestos por un tambor giratorio que permitía depositar al bebé sin ser visto. Funcionaban como una especie de “ventanilla unidireccional” de la compasión. La madre colocaba al niño, lo envolvía con lo poco que tuviera, lo acomodaba en el torno, lo hacía girar… y desaparecía.

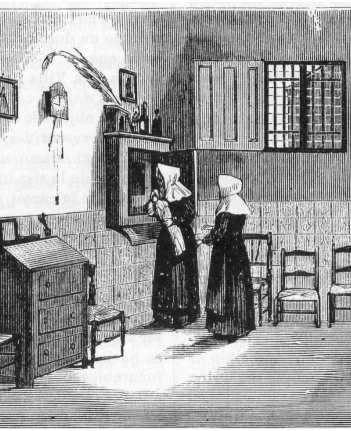

No había contacto humano. No había palabras. Solo el tañido de una campana, que avisaba al otro lado de que un nuevo infante acababa de cruzar el umbral de la institución. Los trabajadores —generalmente mujeres— acudían, recogían al bebé, lo examinaban, y comenzaba la liturgia de la acogida: baño, bautismo (si no lo estaba ya), anotación en el registro y, si la salud lo permitía, entrega a un ama de cría interna o externa. Así de rutinario.

La esencia del torno era el anonimato. Su existencia respondía a una lógica piadosa —evitar el infanticidio por desesperación o vergüenza—, pero su éxito se explica también por la necesidad social de mirar hacia otro lado. El torno permitía no preguntar, no saber, no implicarse. Era una solución práctica para una sociedad obsesionada con la honra femenina y, al mismo tiempo, incapaz de ofrecer alternativas reales a las mujeres embarazadas sin apoyo.

Para muchas madres solteras, el anonimato fue la única forma de salvar a su hijo sin destruirse a sí mismas. No podían criar, pero querían que su criatura viviera. El torno ofrecía ese mínimo espacio de salvación… a cambio del silencio.

Pero ese anonimato también era una forma de borrado. El niño llegaba sin nombre, sin filiación, sin historia. Era registrado con un nombre ficticio —a menudo elegido por orden alfabético, por santos del día o por azar—, y a partir de ese momento pasaba a formar parte de una estadística. De un listado. De un volumen de archivo. Sin apellido. Sin pasado. Solo un futuro incierto por delante.

Los registros de la Inclusa eran meticulosos: se anotaban todos estos elementos, se describía el estado del niño al llegar, se indicaba si venía limpio, enfermo, vivo o muerto. En muchos casos, se apuntaba incluso si lloraba o si tenía señales de haber sido maltratado. Una biografía en miniatura, que a veces era lo único que quedaba de su paso por el mundo.

La paradoja del torno: salvar sin ver, entregar sin recordar_

El torno fue una innovación humanitaria en su época. Sustituía la alternativa terrible de abandonar a un recién nacido en la calle, a merced del frío, los perros o el escarnio público. En cierto modo, salvaba vidas.

Pero también reforzaba un modelo social que naturalizaba el abandono como opción legítima —y silenciosa—. Mantenía intacta la lógica de la honra, exoneraba de responsabilidad a los hombres y perpetuaba la culpabilización femenina. “Lo entregó por el torno”, se decía. Y eso bastaba para convertir a una mujer en culpable moral, aunque lo hiciera por desesperación, pobreza o protección.

Además, el anonimato, aunque inicialmente pensado como escudo, se convirtió con el tiempo en una losa de identidad para los propios niños. Privados de nombre y de origen, muchos crecían con la certeza de haber sido olvidados por alguien que ni siquiera podían nombrar. Y en los casos —no tan raros— en que alguien intentaba recuperarlos, la falta de pruebas, de objetos, de detalles… hacía casi imposible la restitución.

El torno, al final, fue eso: un lugar donde se giraba la historia de una vida. A veces hacia la salvación. Otras, hacia el olvido.

Hoy, apenas quedan vestigios físicos de esos tornos. Algunos han sido conservados en museos o iglesias. Pero la huella que dejaron no está en la madera ni en el hierro. Está en los archivos, en los nombres inventados, en los silencios familiares, en la historia invisible de miles de madrileños y madrileñas cuyo primer contacto con el mundo fue el giro de un torno.

Morir sin historia: la brutal realidad de la mortalidad infantil_

La Inclusa no era un orfanato. No era una casa. No era un hogar. Para miles de niños, fue apenas una sala de tránsito. Una antesala entre el nacimiento y la muerte. Porque la verdad, cruda y rotunda, es esta: la mayoría de los niños que entraban por el torno no salían nunca.

Durante buena parte de su historia, la Inclusa de Madrid —como muchas de sus homólogas en otras ciudades españolas— registró índices de mortalidad que hoy, con justicia, calificaríamos de atroces. En algunos periodos del siglo XVIII, más del 80% de los bebés ingresados fallecían antes de cumplir su primer año de vida. En ciertos momentos, el porcentaje rozaba el 90%. Muertes silenciosas, sin funeral, sin lápidas, apenas anotadas con escueta frialdad en los libros de registro.

Nombres ficticios. Fechas de entrada. Fecha de defunción. Fin.

¿Por qué morían? La respuesta es compleja, pero no difícil: morían porque el sistema estaba pensado para acoger, pero no para cuidar. Porque la Inclusa no era un hospital, ni una maternidad, ni una red de apoyo familiar. Era una institución de beneficencia, y como tal, funcionaba bajo tres principios: economía de medios, eficiencia numérica y resignación cristiana.

Los niños llegaban en estado crítico. Muchos nacían prematuros, desnutridos, enfermos. Algunos venían con heridas, otros apenas respiraban. El torno, a veces, era solo el último acto de un drama que había comenzado semanas antes. Pero incluso los que nacían sanos no tenían muchas más posibilidades.

El cuidado neonatal estaba en manos de amas de cría, mujeres —casi siempre pobres— que amamantaban a varios niños a la vez, muchas veces sin estar bien alimentadas ni médicamente controladas. Se documentan casos de amas que criaban a tres, cuatro, incluso cinco lactantes simultáneamente, a pesar de las recomendaciones para reducir esa carga.

El resultado era evidente: los bebés no recibían suficiente leche, ni calor, ni atención. Muchos enfermaban a los pocos días. Y ahí comenzaba la segunda parte de la tragedia.

Un médico... si había suerte: salud precaria en la Inclusa madrileña_

Durante mucho tiempo, la Inclusa no contó con personal médico estable. La primera referencia a un médico contratado de forma fija en la institución no aparece hasta el último tercio del siglo XVIII. Hasta entonces, las dolencias de los niños eran tratadas —o ignoradas— con remedios caseros, infusiones improvisadas o simples oraciones. Los diagnósticos eran vagas intuiciones; los tratamientos, paliativos sin base científica. En una época en la que la medicina pediátrica apenas comenzaba a desarrollarse, los expósitos fueron los últimos en la fila de prioridades sanitarias.

Cuando, por fin, se empezó a hablar de “medicalizar” la Inclusa, fue más por presión pública y escándalo moral que por iniciativa institucional. Las cifras de mortalidad eran tan alarmantes, tan vergonzantes, que incluso algunos médicos y funcionarios ilustrados comenzaron a denunciar el estado de las cosas. Pero aún así, el cambio fue lento. Y selectivo.

Porque el verdadero problema no era solo la falta de médicos, sino el propio concepto asistencial: se consideraba que muchos de esos niños estaban “condenados” desde el origen. Su fragilidad física se interpretaba como herencia de la fragilidad moral de sus madres. La medicina se mezclaba con el prejuicio. La ciencia, con la culpa.

Falta de higiene, frío, hambre... y olvido: condiciones letales para los expósitos_

Las condiciones materiales de la Inclusa tampoco ayudaban. Durante siglos, las instalaciones fueron improvisadas: casas comunicadas por pasillos mal ventilados, estancias húmedas, ropa escasa, colchones viejos, ausencia de calefacción. No había protocolos claros de limpieza. No había alimentación específica para lactantes. No hubo, en realidad, ni una mínima infraestructura pediátrica hasta bien entrado el siglo XX.

Los niños dormían en fila, envueltos en mantas compartidas. El invierno era letal. El verano, sofocante. Las enfermedades contagiosas —sarampión, viruela, disentería— se propagaban con facilidad. A veces, en una misma semana, se registraban decenas de muertes.

La edad media al morir era escalofriante: la mayoría no llegaban a cumplir ni un mes. Algunos no sobrevivían ni 48 horas. Se conocen casos —frecuentes, por desgracia— de niños que morían el mismo día de su ingreso o incluso antes de haber sido bautizados, lo que para la mentalidad religiosa de la época suponía una doble tragedia: la muerte física y la condena eterna.

En muchos de esos casos, ni siquiera se conservaba una descripción física. El niño pasaba por el torno, era recogido, registrado y amortajado… en menos de un día. Una breve presencia en el engranaje de la historia.

Había leche, pero no suficiente. Había cunas, pero no brazos. Había registros, pero no memorias. Y lo más importante: había niños. Miles de niños. Que no pidieron venir al mundo. Y mucho menos, ser recibidos de espaldas.

Siglo XIX: cuando la Inclusa se convirtió en escándalo público_

Si el siglo XVIII fue el tiempo del torno y la resignación, el siglo XIX fue el del escándalo y el diagnóstico. Por primera vez, la Inclusa dejó de ser solo un espacio de recogida para convertirse también en objeto de observación, crítica y reforma. Y eso, en una sociedad acostumbrada a considerar el abandono infantil como “una cuestión de caridad”, fue casi revolucionario.

Porque en el siglo XIX, los niños empezaron a ser vistos —aunque tímidamente— como algo más que cuerpos enfermos o almas por salvar. Comenzaron a ser sujetos sociales, indicadores del progreso o la miseria de un país. Y la Inclusa, con sus cifras escalofriantes de mortalidad, su hacinamiento estructural y su inercia administrativa, se convirtió en un síntoma público de lo que no funcionaba.

Uno de los cambios más significativos que trajo el nuevo siglo fue el desplazamiento del foco moral hacia el foco sanitario. Si durante siglos el discurso dominante sobre los niños expósitos había sido teológico —“fruto del pecado”, “hijos de la vergüenza”—, ahora comienza a emerger otro: el médico.

Doctores, higienistas y reformadores sociales alzaron la voz ante lo evidente: las inclusas eran fábricas de muerte. Las condiciones higiénicas, la alimentación inadecuada, la falta de atención médica especializada, el sistema de lactancia mercenaria mal controlado… todo ello creaba un entorno letal para los recién nacidos.

Surgen entonces las primeras propuestas de medicalización de las inclusas: planes para mejorar las instalaciones, reducir el número de niños por ama de cría, controlar las enfermedades infecciosas y racionalizar los ingresos. Comienzan a escribirse memorias, informes, estudios estadísticos. Y lo que antes se susurraba en pasillos empieza a figurar en la prensa, en boletines oficiales, en debates parlamentarios.

Pero no hay transformación sin resistencia.

El peso del prejuicio: los “hijos del vicio”_

Aunque el lenguaje se modernizara, el prejuicio seguía intacto. En el fondo, la mayoría de esos médicos, funcionarios y filántropos seguían considerando que los expósitos eran producto de una “raza degradada”. Lo que ahora se llamaba “degeneración hereditaria” no era más que la versión científica del antiguo pecado original.

Así, los intentos de reforma se vieron lastrados por un enfoque perverso: en vez de poner el foco en las condiciones sociales que forzaban el abandono (pobreza, desigualdad, marginación), muchos discursos lo ponían en la “mala calidad biológica” de los niños abandonados. Se hablaba de “niños tarados”, “propensos al delito”, “futuros locos o vagabundos”. Y eso limitaba, profundamente, las posibilidades de avanzar hacia un sistema más justo.

El discurso médico, lejos de romper con la moral tradicional, la reforzaba con nuevas herramientas: la estadística, el diagnóstico, la psiquiatría en pañales. Se trataba de controlar, clasificar, prevenir… pero no necesariamente de comprender.

A lo largo del siglo XIX, se sucedieron varios intentos parciales de modernización. En Madrid, se introducen mejoras en el control de las amas de cría externas, se abrieron inspecciones periódicas, se regularon las condiciones mínimas de ingreso y se implementaron pequeños cambios para mejorar la salubridad.

Incluso se promovieron programas de retorno familiar: es decir, cuando era posible, se intentaba que los niños fueran reabsorbidos por sus padres, familiares o comunidades rurales. La Inclusa, de ser destino final, debía empezar a ser un espacio transitorio. Pero en la práctica, el abandono seguía siendo masivo y la capacidad de respuesta, limitada.

Y sobre todo, no se tocaba el fondo del problema: la legalidad del anonimato, la falta de alternativas para las madres solteras, la ausencia de protección social. La Inclusa seguía funcionando como una válvula de escape de una sociedad que aún no se atrevía a reconocer sus propias hipocresías.

Las cifras de la vergüenza: mortalidad infantil y fracaso institucional_

Las estadísticas no dejaban lugar a dudas. En las primeras décadas del siglo XIX, los ingresos anuales en la Inclusa de Madrid rondaban los 1.800 niños por año, con picos que rozaban los 2.000. La media de vida apenas superaba las dos semanas en muchos casos. Era una mortandad institucionalizada.

Y lo más inquietante es que, cuanto más se hablaba del problema, más ingresaban. Porque el torno, el anonimato, la lógica de la beneficencia… seguían intactos. Las madres sin recursos seguían sin alternativas.

El siglo XIX fue un siglo de transición frustrada. Se quiso reformar sin incomodar, diagnosticar sin redistribuir, higienizar sin humanizar. Se introdujeron termómetros, pero no derechos. Se redujo la tasa de mortalidad, pero no se eliminó la causa del abandono.

La Inclusa de Madrid, en ese tiempo, fue como un espejo empañado: reflejaba lo que no se quería ver. Y a veces, basta con eso para comprender una época.

Siglo XX: del torno a la puericultura, modernización sin transformación_

El siglo XX comenzó con promesas. Promesas de higiene, de modernidad, de progreso. Y en cierto modo, las cumplió.

Las cifras de mortalidad infantil en la Inclusa de Madrid comenzaron a descender. Se incorporaron médicos de planta, se mejoraron las instalaciones, se introdujeron normas estrictas de lactancia, alimentación y limpieza. La Inclusa se transformó en un espacio médico-asistencial mucho más avanzado que el que había sido durante siglos.

Y sin embargo, bajo la capa de blanqueo sanitario, el modelo de fondo seguía latiendo con fuerza. Porque aunque el torno se mantuviera, aunque el anonimato siguiera protegido, aunque el abandono continuara siendo una opción viable para muchas mujeres sin recursos, la sociedad madrileña respiraba más tranquila: los niños morían menos. Y eso, para muchos, era suficiente.

En 1929, en plena dictadura de Primo de Rivera, la Diputación Provincial de Madrid —entonces responsable de los organismos de beneficencia— decidió dar un paso importante: construir una nueva sede para la Inclusa. Y lo hizo a lo grande.

El nuevo edificio se levantó en la entonces alejada calle de O’Donnell, en un solar propiedad de la Junta de Damas, y sería uno de los recintos más ambiciosos en su género. Tenía jardines amplios, galerías soleadas, dependencias separadas por edades y, sobre todo, un aire de modernidad que pretendía dejar atrás el estigma de los siglos anteriores.

En su fachada, dos relieves de cerámica representaban a sendos recién nacidos fajados, réplica exacta de las esculturas del Hospital de los Inocentes de Florencia, modeladas por Andrea della Robbia en el Renacimiento. No era un detalle decorativo: era una declaración de intenciones. Madrid quería parecerse a Europa. La Inclusa quería parecerse a un hospital humanista.

De Inclusa a Instituto: la ciencia toma el relevo_

Con el traslado al nuevo edificio, también llegó el cambio de nombre. Dejó de llamarse “Inclusa” —término ya cargado de connotaciones negativas— y pasó a denominarse Instituto Provincial de Puericultura. El nuevo lenguaje técnico buscaba modernizar la imagen: ya no se trataba de recoger a los niños del pecado, sino de atender su salud física, su desarrollo, su nutrición, su bienestar.

La puericultura, entendida como rama médica centrada en la infancia, se convirtió en el eje vertebrador del nuevo discurso institucional. Se incorporaron pediatras, enfermeras tituladas, especialistas en alimentación. Se diseñaron planes de control y seguimiento. Se introdujeron vacunas, analíticas, protocolos de higiene.

Y sin embargo, por más batas blancas que entraran en escena, la lógica del abandono no desapareció. El torno siguió activo. El anonimato siguió garantizado. Y los niños seguían llegando.

El nuevo siglo trajo muchos avances, pero también una gran paradoja: la Inclusa dejó de ser un espacio trágico para convertirse en un espacio funcional. Pero ese cambio de forma no implicó un cambio de fondo.

Durante las primeras décadas del siglo XX, el número de ingresos anuales seguía siendo alto: más de 1.500 niños en algunos años, como en 1915 y 1916. En la década de 1930, el ritmo se mantuvo. Incluso durante la Guerra Civil y los años de la posguerra, la Inclusa no dejó de funcionar. A veces con más dificultades, con menos medios, con más urgencias… pero siempre activa.

Porque, en el fondo, seguía cumpliendo su función histórica: ser la institución que recogía lo que la sociedad expulsaba.

Fue solo a partir de los años 60 cuando el número de ingresos comenzó a descender de forma sostenida. La aparición de nuevos modelos sociales, el desarrollo de la Seguridad Social, los cambios en la moral sexual, el acceso a anticonceptivos, la escolarización masiva… todo eso comenzó a reducir la presión sobre las mujeres más vulnerables.

En paralelo, se consolidaron programas de adopción, acogimiento familiar y apoyo a la maternidad en situación de riesgo, lo que permitió ofrecer alternativas al abandono. Pero el proceso fue lento, parcial y lleno de vacíos.

El cierre simbólico: de O’Donnell a San Fernando_

A comienzos de los años 70, el edificio de O’Donnell dejó de ser sede central. El Instituto fue trasladado al Colegio de San Fernando, en la carretera de Colmenar Viejo, y cambió de nuevo de nombre: Casa de los Niños. Era el principio del fin de la vieja Inclusa, al menos como concepto institucional. Pero su historia no terminaba ahí.

Porque su legado —con todos sus claroscuros, sus avances, sus silencios y sus muertos— seguía vivo. En los archivos. En los expedientes. En las vidas de quienes pasaron por allí. En la memoria de la ciudad.

En el siglo XX, la Inclusa dejó atrás los rezos en latín y los pasillos oscuros. Ganó luz, ganó médicos, ganó modernidad. Pero perdió la ocasión de preguntarse en serio por qué existía. Porque una ciudad que necesita una Inclusa sigue siendo una ciudad rota… y Madrid la necesitó durante siglos.

El último ingreso documentado en la Inclusa de Madrid fue en 1982. Ese año, 114 niños cruzaron sus puertas. Eran muchos menos que los miles de antaño, sí. Pero seguían siendo demasiados. Porque en una sociedad verdaderamente justa, ningún niño debería necesitar ser abandonado para sobrevivir.

Y es que, quizás, el legado más valioso de la Inclusa no esté en sus muros, ni en sus archivos, ni en sus estadísticas. Está en su capacidad de incomodarnos. De hacernos mirar de frente lo que preferiríamos dejar en penumbra y de enfrentarnos a nuestros propios silencios.

Niños sin lápida: reconstruir las vidas borradas por la historia_

Hoy, en una ciudad como Madrid, que celebra su pasado con estatuas, placas, nombres de calle y rutas turísticas, no hay casi rastros visibles de la Inclusa. Ni del torno de San Ginés. Ni del caserón de Embajadores. Ni del imponente edificio de O’Donnell, que hoy alberga servicios administrativos. Ninguna placa recuerda a los más de 650.000 niños que pasaron por sus muros. Tan sólo esta, en la calle Mesón de Paredes del barrio de Lavapiés, donde estuvo ubicada la institución y que hace mención a uno de aquellos niños “inclusos” que con el tiempo llegaría a ganarse un lugar destacado en la memoria de Madrid: Eloy Gonzalo, “Cascorro”.

No hay estatuas para aquellos niños entregados al destino. No hay nombres inscritos en piedra, ni homenajes oficiales, ni aniversarios que recuerden su paso por el mundo. No protagonizan novelas ni biografías. No dejaron cartas, ni retratos, ni descendientes que cuenten su historia. Y sin embargo, estuvieron aquí. En esta ciudad. En este mismo suelo que pisamos cada día.

Fueron los niños sin historia. Y sin embargo, ellos también son historia de Madrid.

“A veces la infancia es más larga que la vida.”